Nous sommes à l’aube d’un changement de paradigme, où les professionnels du comportement adaptent leurs pratiques pour offrir des stratégies d’intervention plus précises, adaptées et durables. Dans ce contexte, les approches se tournent de plus en plus vers une vision holistique, considérant l’animal dans sa globalité et prenant en compte l’ensemble des facteurs susceptibles d’influencer son bien-être et l’expression de comportements problématiques. On s’intéresse aussi au système dans lequel il évolue, en particulier sur les interactions sociales et les relations humain-chien. Cette démarche se distingue d’une approche visant uniquement à atténuer ou faire disparaître un comportement sans prendre en compte l’ensemble des causes et influences potentielles. Dans cet article, nous explorerons ces réflexions pour en montrer les implications et les bénéfices.

En quoi est-ce utile d’adopter une vision globale ?

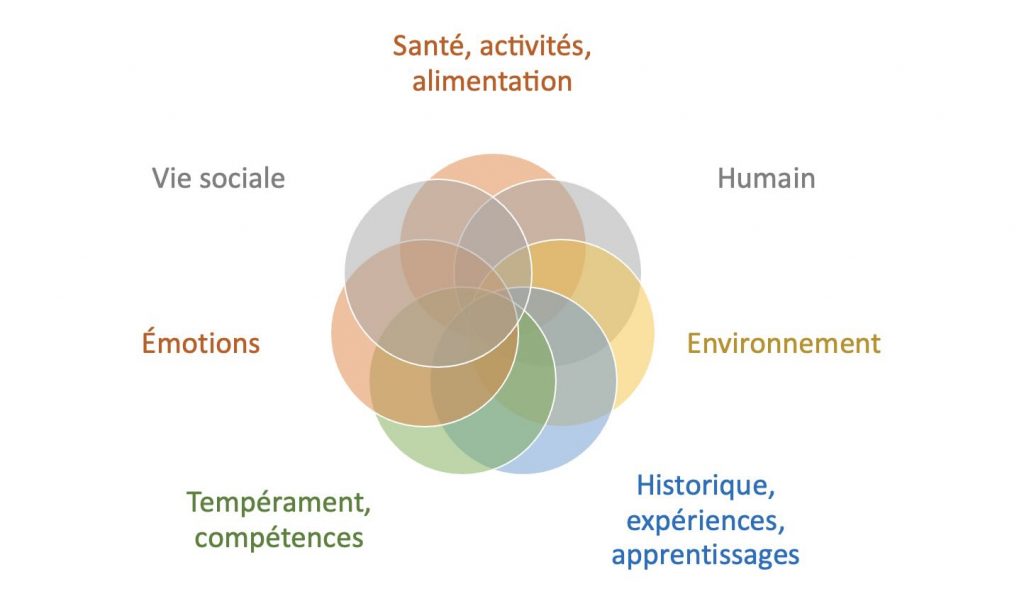

Même s’il est nécessaire d’évaluer l’impact de l’environnement sur les comportements, on reconnait désormais que la manière dont un chien perçoit et interagit avec ce qui l’entoure est étroitement liée à son bien-être physique et psychologique, la qualité de ses relations sociales, ses expériences passées, ses besoins, ses motivations – et plein d’autres facteurs. Le comportement ne dépend donc pas uniquement de la relation entre déclencheurs et conséquences ; agir seulement sur ces deux dimensions s’avère souvent insuffisant si l’on néglige l’équilibre global des facteurs de bien-être (voir schéma ci-dessous), qui influencent largement ses réactions.

Les recherches scientifiques récentes ont d’ailleurs mis en évidence le lien étroit entre santé et comportements. Même si l’état de santé n’est pas toujours un déclencheur direct, il influence fortement l’expression comportementale. Adopter une vision globale implique donc d’identifier et analyser les éléments susceptibles d’influer sur le bien-être et les comportements du chien, et de comprendre comment ces éléments interagissent entre eux.

Approche intégrative et pluridisciplinaire

Plutôt que de se limiter à une seule approche – qu’il s’agisse de l’éthologie, de l’analyse appliquée du comportement ou de la zoopsychiatrie -, de nouvelles approches plus holistiques rassemblent et combinent différentes perspectives pour apporter une réponse plus complète aux problèmes de comportement des animaux de compagnie. Combiner plusieurs approches et méthodologies permet de mieux comprendre les problématiques auxquelles nous faisons face et de nous ouvrir à différentes stratégies de gestion. Cela rapproche les sciences et implique souvent de lier des connaissances de divers domaines, comme l’éthologie, les neurosciences, l’anthropozoologie, la psychologie, et bien d’autres.

De plus, lorsqu’on prend en compte la diversité des facteurs qui influencent potentiellement le comportement, il peut être nécessaire d’orienter nos clients vers d’autres professionnels; comme des vétérinaires, ostéopathes, nutritionnistes, éducateurs spécialisés sur certaines problématiques, etc. Cette collaboration permet d’affiner le diagnostic et de trouver des solutions adaptées à chaque cas.

Recueil d’informations

Une grande part du travail est donc de comprendre ce qu’il se passe. Cela commence par une prise d’informations minutieuse sur l’animal. Les données recueillies (antécédents médicaux, habitudes de vie, interactions sociales, comportement, observations de l’humain, etc.) permettent de dresser un tableau complet et d’identifier les potentielles causes des troubles. Tout ce qui peut influencer le bien-être de l’animal doit être évalué. On ne s’intéresse d’ailleurs pas qu’au moment présent, on prend en compte le bagage du chien, ses expériences de vie, et l’évolution du problème.

Si le chien reste au cœur de l’analyse, notre travail dépasse largement sa seule compréhension. Les humains tiennent une place très importante dans la prise en charge des problèmes de comportement. Ce sont eux qui nous transmettent les informations pour notre analyse, qui connaissent leur animal et qui mettront en œuvre les stratégies thérapeutiques. Leur bien-être est aussi susceptible d’influencer celui de l’animal. Il est nécessaire de prendre en compte leurs expériences, leurs interprétations, leurs besoins et possibilités. Cela implique pour nous de développer un large éventail de compétences afin de mieux les accompagner, tout en respectant les limites de notre rôle, sans empiéter sur le champ de l’accompagnement psychologique, qui doit être mené par des professionnels qualifiés comme les psychologues. Dans tous les cas, il est plus que nécessaire d’adopter une posture empathique, ouverte et tolérante.

Diagnostic différentiel

Le diagnostic différentiel est un outil essentiel, car il permet de ne pas s’arrêter à une interprétation unique ou simpliste d’un comportement. Beaucoup de comportements sont « non spécifiques »; ce qui veut dire qu’ils peuvent avoir de multiples causes et fonctions – qui varient en fonction du contexte, des apprentissages, des motivations, etc. Il faut donc évaluer toutes les hypothèses. Sans une analyse rigoureuse, on risque de cibler un facteur secondaire et de passer à côté de la véritable origine du problème.

Faire un diagnostic différentiel, c’est donc comparer différentes hypothèses, évaluer leur pertinence, et ajuster les interventions en fonction des résultats observés. Cela permet d’éviter les erreurs d’interprétation. Cette démarche demande du temps, de la méthode et souvent une collaboration interdisciplinaire, mais elle offre un accompagnement réellement adapté à l’animal, l’humain et leur environnement.

Prévention et travail de fond

La prévention est au cœur d’une démarche globale. Elle permet d’anticiper l’apparition de comportements problématiques en veillant à ce que les besoins fondamentaux du chien soient comblés et que son environnement soit équilibré.

Le travail de fond, quant à lui, consiste à aller au-delà des symptômes visibles. Par exemple, au lieu de simplement apprendre à un chien à ne pas aboyer lorsqu’il est seul, on cherche à renforcer son autonomie, réduire son stress, améliorer sa sécurité émotionnelle et créer une routine adaptée. Ces ajustements peuvent transformer durablement le comportement, tout en améliorant la relation humain-animal.

C’est pourquoi nous accordons une place centrale à la prévention : en repérant les déséquilibres, les tensions ou les signes précoces de mal-être, nous pouvons intervenir bien avant que les comportements ne deviennent difficiles à gérer. L’idée est de penser à l’équilibre global, plutôt qu’à une « réparation ponctuelle ».

Les avantages de cette approche:

-

Une meilleure prévention des troubles

En agissant tôt sur les déséquilibres, on limite l’installation de comportements problématiques. C’est une approche proactive qui permet d’améliorer le bien-être de l’animal et d’éviter aux humains des situations difficiles à gérer. -

Un accompagnement sur mesure

Chaque chien est un individu avec son histoire, ses expériences et son contexte de vie. Une approche globale permet de proposer des stratégies réellement adaptées à l’animal et à sa famille, plutôt que des solutions génériques qui ne fonctionneraient pas dans toutes les situations. -

Un renforcement de la relation humain-animal

En intégrant l’humain dans la démarche et en tenant compte de ses besoins, on favorise une relation basée sur la compréhension, la confiance et la coopération. Cela améliore la cohabitation et crée un climat plus serein, bénéfique pour tous. -

Une démarche empathique et respectueuse

Plutôt que de considérer uniquement le chien comme « problématique », on reconnaît la complexité de la situation et la souffrance potentielle des deux côtés. L’accompagnement devient alors un soutien global, qui valorise autant l’animal que son gardien.

Les limites:

-

Un manque de preuves scientifiques pour certaines pratiques

Certaines stratégies s’appuient sur des recherches scientifiques (aménagement de l’environnement, éducation positive). D’autres approches manquent de preuves scientifiques robustes. Dans certains cas, c’est l’expérience qui nous guide dans nos décisions, sans que nous puissions toujours nous appuyer sur des preuves valides. Cela peut causer des difficultés pour des professionnels débutants. -

Une complexité parfois difficile à gérer

Vouloir prendre en compte l’ensemble des dimensions (santé, environnement, psychologie, relations sociales…) peut rendre l’analyse et l’intervention lourdes, voire décourageantes pour des professionnels débutants ou des gardiens qui cherchent des solutions rapides. -

La nécessité de collaborations interprofessionnelles

Une approche holistique implique souvent de faire appel à différents experts (vétérinaires, ostéopathes, nutritionnistes, éducateurs, etc.). Mais dans la pratique, la communication entre professionnels n’est pas toujours fluide, et des divergences méthodologiques peuvent compliquer la prise en charge, voire amener à des solutions contradictoires ou créer la confusion. -

Des situations d’urgence qui demandent des interventions ciblées

Dans certains cas graves (ex: agressivité mettant en danger l’humain ou l’animal), on ne peut pas uniquement travailler sur le long terme. Il est nécessaire de combiner l’approche globale avec des actions rapides et ciblées, ce qui demande un équilibre délicat.

En résumé

Adopter une approche globale et pluridisciplinaire ouvre des perspectives riches et prometteuses pour améliorer le bien-être des chiens et la qualité de leur relation avec leurs humains. Les avantages sont nombreux, notamment en termes de prévention et d’adaptation aux spécificités de chaque individu. Cependant, elle demande des compétences solides, une collaboration active entre différents professionnels. Si une telle approche peut sembler exigeante, elle permet en retour d’apporter des solutions plus éthiques, durables et respectueuses de l’animal et de ses humains.